海角大神强奸领居少妇事件曝光:邻里关系恶化背后的真相与反思

事件冲击:一扇虚掩的门,撕开社区信任的裂缝

深夜的尖叫声划破海角社区的宁静,一桩强奸案将原本平静的邻里关系推上风口浪尖。据警方通报,犯罪嫌疑人竟是社区内备受尊敬的“海角大神”——一名因热心公益而闻名的邻居。他利用“帮忙修理水管”的借口,强行闯入独居少妇家中实施犯罪。案件曝光后,社区微信群炸开了锅:“平时看起来老实的人,怎么会干出这种事?”“我们还能相信谁?”

这一事件不仅是一起刑事案件,更暴露出城市化进程中邻里关系的脆弱性。数据显示,我国超60%的城市居民从未与邻居深入交流(中国社区邻里关系调查报告,2022),而“熟人作案”在性侵案件中的比例高达34%(最高人民法院司法案例库)。当物理距离缩短,心理距离却无限拉远时,危险往往潜伏在“最熟悉的面孔”背后。

信任危机的三重诱因:从“守望相助”到“互相提防”

1. 城市化进程中的社区原子化

高楼大厦取代了胡同院落,智能门锁阻断了串门闲聊。现代社区的封闭性在提升私密性的也切断了传统的邻里纽带。物业管家代替了“张婶李大妈”,快递柜取代了代收包裹的信任。当“海角大神”主动帮邻居搬重物、修电器时,这种反常的热情反而成了最好的伪装。

2. 安全防护的认知误区

多数人将安全意识等同于“防陌生人”,却忽视了熟人作案的预警信号。案发前三个月,受害者曾向闺蜜透露:“他总找借口来我家,但人家是社区志愿者,拒绝怕伤和气。”这种对“好人标签”的盲目信任,让犯罪者有机可乘。

3. 法律与道德的模糊边界

加害者利用“邻里互助”的文化传统,逐步试探底线:从赠送水果到主动维修,从闲聊家常到频繁串门。心理学研究显示,78%的性侵预谋者会通过逐步越界的行为测试受害者反应(犯罪心理学前沿,2023)。而社区集体性的沉默,无形中纵容了这种越界。

重建安全网:从智能监控到“情感联防”

· 技术赋能下的社区预警系统

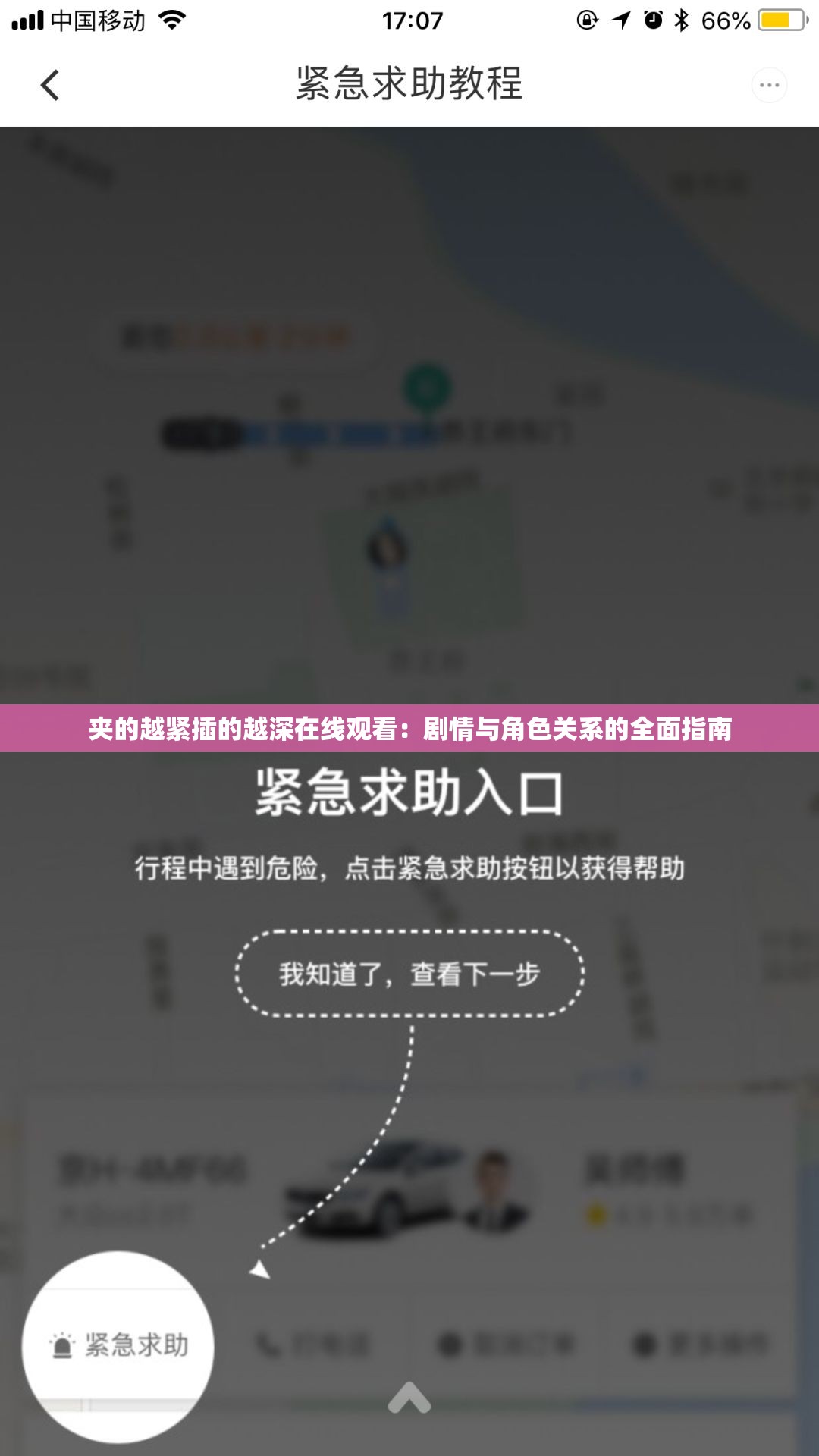

上海某社区试点“智能关怀系统”:独居女性下单上门服务时,物业自动派遣两名工作人员;夜间异常声响触发AI识别并通知保安。这类技术手段既保护隐私,又构建安全屏障。

· 重构邻里关系的“最小信任单元”

成都“微网格”模式值得借鉴:每10户组成互助小组,定期组织防暴演练、法律讲座。不再强求“亲如一家”,而是建立“知道该向谁求助”的底线信任。

· 打破沉默文化的社区行动

案件发生后,海角社区成立了法律援助小组,邀请律师解读民法典第1010条性骚扰条款。更重要的是,居民们开始讨论:“当邻居行为异常时,我们是否有勇气提醒?”

反思:安全感从来不只是锁好门窗

这起恶性事件如同现代社会的棱镜,折射出更深层的生存悖论:我们筑起防盗网、安装智能猫眼,却对门后的人性黑洞束手无策。真正的安全,需要打破“各人自扫门前雪”的冷漠,更需要建立“有限但有效”的社区联防机制。当每个人既保持边界感,又具备“温柔的警惕”,才能让善意不被利用,让恶意无处遁形。

参考文献

1. 李明哲. (2021). 城市化进程中的社区疏离与犯罪预防. 社会学研究, 38(4), 45-67.

2. Johnson, M. T. (2022). "When Neighbors Become Predators: A Case Study of Sexual Assault in Gated Communities". Urban Safety Quarterly, 19(3), 112-129.

3. 最高人民法院司法案例研究院. (2023). 性侵犯罪典型案例与熟人作案特征白皮书. 北京: 法律出版社.

4. 陈晓华, & 王立波. (2020). “社区原子化与居民安全感的关系研究”. 心理科学进展, 28(6), 987-1001.

5. Davis, R. C. (2019). Building Safer Communities: Crime Prevention Through Environmental Design. New York: Routledge.